开篇:两座“天池”,两种抵达

“飞腾直欲天台去。”一千多年前,李白挥毫写下这句诗时,那份奔赴浙江天台山的急切,像一团滚烫的火。天台山,是浙东唐诗之路的终点,是无数文人魂牵梦萦的“天空之城”。

而远在四千公里外的新疆博格达峰下,藏着另一处“天池”。传说中,它是西王母的瑶池,盛满琼浆玉液,是神话里缥缈绝尘的“天空之境”。

一个是文人用诗篇攀登的精神高峰,一个是神灵用传说栖居的秘境圣湖。2018年夏天,身为台州人的我,终于站在天山天池的湖边。那一刻,一个奇妙的念头骤然击中我:我用了半生时间,反复登临家乡那座以“天”为名的山,如今又跨越千山万水抵达了这座以“天”为名的池。这像是一场命定的呼应——从东南的海岸山峦,到西北的辽阔疆域,我完成的,或许是一场关于“山”与“海”的漫长朝圣。只不过,新疆的“海”,是茫茫瀚海,是翻涌云海,更是赛里木湖那比海更湛蓝澄澈的眼眸。

上篇:天台山——一部可以漫步的唐诗

我对天台山的熟悉,如同熟悉自己的掌纹,每一道褶皱里都藏着回忆的印记。

童年时(依稀记得是在小学四、五年级),它是春游画卷里的国清寺。始建于隋代的国清寺,是佛教天台宗的祖庭,寺内的隋塔像一位沉默的巨人,在香樟与古松的掩映下,静静屹立了一千四百余年。人们总会买上几束最朴素的香,在袅袅青烟中,虔诚地低声祈祷,内容无非是家人平安、孩子学业进步、生意兴隆。那时我不懂禅意,只记得寺前溪畔的潺潺流水,和素斋桌上那碗清甜的罗汉豆的滋味。

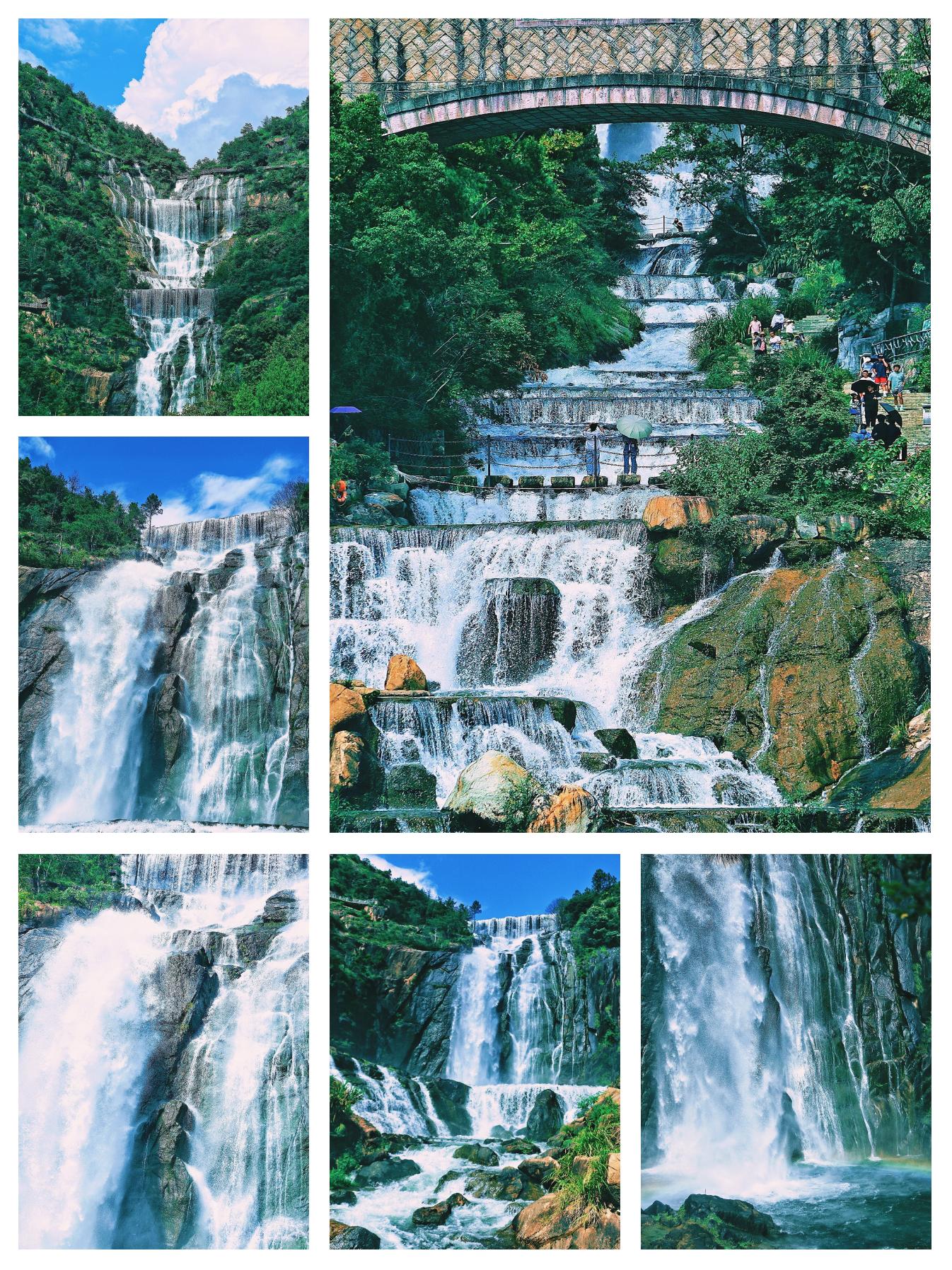

自那以后,许久未再登临天台山。及至成年,生活的重量渐增,天台山反倒成了我心中一处精神的减压阀。与家人隔年就要去一次国清寺,烧香祈福,幸运的话,还能欣赏到隋梅泛红或荷花绽放。也会特意去爬一爬天台大瀑布(琼台仙谷),因工作缘故,我个人倒是常来这里。天台大瀑布落差达 325 米,是国内罕见的高落差瀑布群。从下往上仰望,水流宛若从云端直泻而下,水花四溅,水雾弥漫,确有“疑是银河落九天”的壮阔。但更妙的体验,是沿着瀑布旁的栈道逆流而上。脚下的栈道依山而建,时而平缓,时而陡峭,水汽扑面而来,带着沁心的清凉,阳光穿过水雾,虹霓时现,美得令人心醉。每一步攀升,身后的喧嚣就被冲刷掉一层,心中的烦躁也随之消散。登上山顶,回望来时路,瀑布已成脚下一条闪光的白练,那份“征服”与“超越”的愉悦,是都市格子间里无法想象的馈赠。

这就是天台山给予一个台州人的全部:它是亲切的,是融入文化血脉里的基因。孙绰在《游天台山赋》中盛赞它“赤城霞起而建标,瀑布飞流以界道”,那些唐诗宋词中瑰丽的意象,那些佛道文化里的禅意哲思,就生长在我的日常风景里。它不遥远,不艰险,如同一位渊博而温和的长者,随时等待你归来,用一山翠绿、一寺钟声、一道飞瀑,抚平你内心的褶皱。

下篇:天山天池——一场视觉与心灵的“过山车”

如果说前往天台山是“归家”,那么七年前奔赴新疆天池的旅程,则是一场真正的“远征”。

飞机降落在乌鲁木齐地窝堡国际机场,走出舱门的那一刻,干燥的空气带着西北特有的爽朗扑面而来,远处辽阔的地平线,瞬间定义了“远方”的模样。与在此经商多年的姑父一家汇合后,我们的“山海朝圣”第二幕,便在一辆斯巴鲁越野车的引擎声中开始了。

第一重震撼,来自独库公路。

这条被誉为“中国最美公路”的天山走廊,全长 561 公里,连接着北疆独山子与南疆库车,用它极致的地貌与气候对比,给我们上了关于“辽阔”的第一课。从乌鲁木齐出发,驶入独库公路的初始路段,窗外是典型的戈壁荒原,赭石色的山体寸草不生,地表沟壑纵横,苍凉如同火星表面。然而,随着海拔攀升,奇迹悄然发生。拐过一个弯,一片绒毯般的草甸猝不及防地铺满山谷,墨绿的雪岭云杉如战士般整齐列队,迎风挺立。车行至海拔3400米左右的哈希勒根达坂附近,八月盛夏,窗外竟是一片银装素裹!我们欢呼着冲下车,触摸路旁皑皑的积雪,孩子更是兴奋,黏在雪地上不愿走。短短几小时,我们经历了从隔壁酷暑到草原春秋,再到雪山寒冬的“一日四季”。这条路,不再是通道,而是景观本身,是大地用最暴烈又最浪漫的方式,展示其磅礴的叙事能力。

离开独库公路,我们来到了第二站——那拉提草原,它有个诗意的名字,叫“空中草原”。站在草原之上,脚下是无边无际的绿,远处是连绵起伏的雪山,成群的牛羊在草原上悠闲地吃草,牧民的蒙古包散落在草原各处,如同珍珠般点缀其间。我们第一次在如此辽阔的草原上骑马驰骋,骏马奋蹄,烈风在耳边呼啸而过,虽然心中无比忐忑(担心坠马),但那种无拘无束的畅快感,让人心胸豁然。

同样令人印象深刻的,还有赛里木湖的美。赛里木湖是新疆海拔最高、面积最大的高山湖泊,被誉为“大西洋的最后一滴眼泪”。当车子驶近湖边,那片深蓝如宝石般的湖水瞬间攫住了所有人的目光。它的蓝,纯粹而浓郁,透着一种气吞山河的气势,湖面平静时,如同一面巨大的镜子,倒映着天空的云卷云舒;微风吹过时,湖面泛起层层涟漪,波光粼粼,其境甚美。我们沿湖边漫步,脚下是细小的石子,身旁是澄澈的湖水,远处青山与雪山层叠,蓝天与白云相间,那一刻,仿佛整个世界都只剩下这片蓝,纯净得不含一丝杂质。

第二重朝圣,才是天池本身。

返回乌鲁木齐后的第二天,我们便驱车向天山天池进发。我充当了一回司机(算是真正意义上的自驾),盘山而上,一侧是陡峭的山体,一侧是深邃的山谷,沿途风景不断变换。最后一个弯道转过,天池骤然现身——它像一颗巨大的、含在群山口中的蓝宝石。博格达峰洁白的雪冠倒映其中,湖畔云杉如黛,层层叠叠,一切都静穆如画。所有舟车劳顿,在此刻烟消云散。

天池的蓝,与赛里木湖那种明媚剔透的蓝不同,它是一种冷凝的、深沉的蓝,带着岁月沉淀的静谧与厚重。传说中周穆王与西王母在此欢宴的瑶台,早已无踪,但那份不似人间的仙境感,却穿越千年,扑面而来。我静静坐在湖边,想起李商隐的“瑶池阿母绮窗开,黄竹歌声动地哀”。此刻,没有绮窗,没有歌声,只有亘古的长风拂过湖面。与国清寺那具体而微的、关乎现世安稳的祈愿不同,面对天池,心中升腾起的是一种更宏大、更虚渺的敬畏——对时间,对自然,对神话与真实交织的那片混沌。家乡的天台山,教我如何“进入”文化;而眼前的天山天池,教我如何“走出”自我,融入天地。

合篇:山海无言,皆为心路

回到台州许久,我依然会反复对比这两次旅程。

天台山是“文本的”。它的每一块摩崖石刻,每一处寺院飞檐,每一条山间小径,都被唐诗宋词、佛道公案反复注解过。在这里游览,你不是单纯地欣赏风景,而是在与一部浩瀚的文化史对话,是在循着先贤的足迹,确认自己所属的精神谱系。它是可读、可品、可融入的“文化山海”,每一次登临,都能感受到文化浸润的深度。

新疆的山水,则是“本真的”。独库公路的四季交响,赛里木湖的湛蓝眼泪,那拉提空中草原上奔腾的牧群,它们的美如此直接、如此强悍,不依赖于任何文人墨客的加持。它们本身就是最伟大的诗人,用最极致的色彩、最奇特的地貌和最多变的气候,书写着关于生存、关于壮阔、关于生命韧性的原始史诗。它是可观、可感、可震撼的“地理山海”,每一次凝望,都能感受到自然力量的磅礴。

作为一个在“七山一水二分田”的台州长大的人,“山海”本是我对故乡地貌最朴素、最直观的认知。山是坚实的依靠,海是谋生的出路。山与海,构成了台州人生活的基本底色。然而,当走完这一东一西的两段旅程,我忽然悟到,“山海”之于人生的意义,远不止于此。

山,是向上的追寻,是精神的攀登。 无论是天台山的文化高度,还是天山的物理海拔,攀登的过程,都是脱离庸常、寻求超越的隐喻。在攀登中,我们战胜惰性,克服困难,每一步都带着对自我的挑战,每一次登顶,都意味着一次自我的成长与蜕变。

海(湖、瀚海),是心灵的映照,是胸怀的扩展。 无论是家乡东海的辽阔,还是天池的澄澈、赛里木湖的湛蓝,那片无边无际的蓝,总能倒映出内心的波澜与浮躁,也总能用它的静谧与包容,将其熨平,教会你何为豁达、何为从容。在大海面前,个人的烦恼何其渺小;在湖泊之畔,内心的焦虑终将消散。

从此,“山海”不再只是一个地理名词,它成了一种内在的精神结构,一种人生向往的平衡状态:心中有山,便可在人生的道路上不断向上求索,保持生命的锐度与韧性;心中有海,便能以包容的心态接纳世间万千丘壑,修得生命的宽度与气度。

从天台到天池,我跨越的不仅是地理意义上的万水千山,更是完成了一次从“看山是山,看海是海”,到“看山不是山,看海不是海”,最终又回归“看山还是山,看海还是海”的心灵循环。家乡的天台山,因此显得更亲切、更深厚,它承载的不仅是风景,更是我们的根与魂;远方的新疆山水,也因此变得更清晰、更可亲,它给予的不仅是震撼,更是对生命与自然的敬畏。

朝圣的终点,从来不是某一座特定的神山或圣湖。朝圣的终点,是发现所有的路途,最终都通向对自己更清晰的认识,对世界更深的热爱。这,或许才是山海予我,最珍贵的馈赠。